外来種にご注意ください

最終更新日 : 2023年5月25日

お知らせ

令和5年6月1日から、アカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります

「条件付外来生物」とは、特定外来生物に関する規制の一部が適用除外となる生物です。

アカミミガメとアメリカザリガニは、外来生物法第4条(飼養等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。

ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

一方、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

※1「飼養等」とは、飼養・栽培・保管・運搬を指します。

※2「譲渡し等」とは、譲渡し・譲受け・引渡し・引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

-

市内の自然環境調査で確認されたアカミミガメ

市内の自然環境調査で確認されたアカミミガメ

-

同じ場所で確認されたアメリカザリガニ

同じ場所で確認されたアメリカザリガニ

ポイント1

一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

ポイント2

池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象になります。自力で逃げ出した場合も違法となることがありますので、逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

逃がさないための飼育のポイント(環境省への外部リンク・別ウインドウで開きます)

ポイント3

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含みます)であれば、申請や許可、届出等は不要です。

責任を持って飼うことができる相手を探してください。

無償でも、不特定または特定多数の人に配ることは規制されます。

詳しくは、2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省への外部リンク。別ウインドウで開きます)をご覧ください。

外来種とは

外来種には、海外から日本に持ち込まれた「国外由来の外来種」と、国内でもともといなかった地域に、別の地域から持ち込まれた「国内由来の外来種」があります。

なお、渡り鳥や海流に乗って移動してくる魚や植物の種など自然の力で移動するものは、外来種とはいいません。

また、その地域にもともといた種は在来種と呼ばれます。

外来種による影響

これらの外来種による被害を予防するためには、もともといなかった地域へ「入れない」ことが重要で、飼養・栽培している外来種については、野外に出さないよう「捨てない」こと、既に野外で繁殖している場合は、それ以上「拡げない」ことが大切です(外来種被害予防三原則)。

特定外来生物について

特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・野外へ放つことや植えることが、外来生物法により原則禁止されています。

違反すると、個人の場合は最高で懲役3年、罰金300万円、法人の場合は罰金1億円が課されることがあります。

特定外来生物は、動物では「アライグマ」、植物では「オオキンケイギク」や「アレチウリ」などが知られています。

指定されている生物の一覧等、詳しくは環境省のホームページ(外部リンク、別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

注意が必要な外来種の例

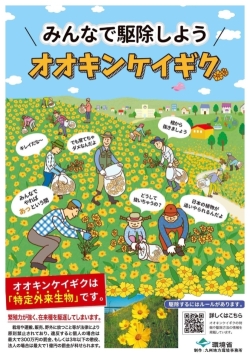

オオキンケイギク(特定外来生物)

強靱でよく生育することから、かつては工事の際の法面緑化に使用されたり、苗が販売されたりしていました。しかし、あまりに強く、いったん定着してしまうと在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまうため、平成18年に外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や栽培、譲渡などが原則として禁止されました。

処理方法

生きたままの運搬が禁止されています。根から引き抜いたオオキンケイギクをビニール袋に入れて、「可燃ごみ」として集積所へ出してください。

オオキンケイギクの特徴、見分け方や処理方法について詳しくは、環境省ホームページ(外部リンク、別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

アメリカオニアザミ(生態系被害防止外来種)

-

撮影 松本富美江

撮影 松本富美江

-

撮影 松本富美江

撮影 松本富美江

処理方法と注意事項

鋭いトゲがあるため、皮手袋や厚手の丈夫なゴム手袋を着用し、草刈り鎌などで刈り取るか、スコップで周囲の土ごと掘り返すのが安全な駆除方法です。多年草のため、駆除を行っても株や根が残っていれば再生するので、その場合は再度駆除が必要です。

花が咲いているときに駆除した場合は、そのまま放置すると、種子が飛散することもあるので、駆除後は、その場に放置せずに処分してください。

詳しくは、国立環境研究所ホームページ(外部リンク、別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

ナガミヒナゲシ

-

ナガミヒナゲシ(5月頃)

ナガミヒナゲシ(5月頃)

一個体に100個程度の果実をつけ、一つの果実には1,600粒程度の種子が入っており、爆発的に広がる恐れが指摘されています。

現在、国の駆除対象となる『特定外来生物』や『生態系被害防止外来種』ではありませんが、他の植物の成長を妨げる成分を含んだ物質を根から出すことから、生態系等に影響を与える植物です。

処理方法と注意事項

自宅の庭先などで見かけた場合は、駆除にご協力ください。

種ができる前に抜き取り、ビニール袋等に密封して可燃ごみに出してください。種ができている場合は、種が飛ばないよ

う十分注意してください。

触れると手がかぶれるなどの症状が出る可能性がある成分を持っていますので、駆除の際は、長袖・ゴム手袋をしてください。

参考 国立環境研究所侵入生物データベース(外部リンク、別ウィンドウで開きます)

クビアカツヤカミキリ(特定外来生物)

-

クビアカツヤカミキリ(神奈川県HPより)

クビアカツヤカミキリ(神奈川県HPより)

幼虫は木に開けた穴から、「フラス(幼虫のフンと木くずが混ざったもの)」を春から秋にかけて大量に排出します。

平成30年1月には繁殖力の強さや、その影響の大きさから特定外来生物に指定されています。

近年、全国でクビアカツヤカミキリによる被害が拡大しており、神奈川県内でも令和3年7月2日に初めて発見され、被害が発生しています。

防除対策

早期発見・早期防除の徹底が蔓延を防ぎます。成虫を発見した場合は直ちに捕殺して下さい。また、周辺の樹木をよく観察し、樹液の流出など、幼虫の寄生が疑われる樹がないか確認して下さい。

詳しくは、神奈川県ホームページ(外部リンク、別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階

直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)

ファクス番号:0463-21-9603