災害への備え~洪水・高潮・津波・土砂~

洪水・高潮への備え~マイタイムラインの作成~

台風や大雨により、全国各地で毎年のように被害が発生しています。

平塚市では風水害の発生に備えて、ハザードマップを活用し、自身や家族の避難行動計画「マイ・タイムライン」の作成を進めています。

台風等の風水害は事前に備えることができる災害です。高潮から命を守り、逃げ遅れないために「マイ・タイムライン」を作成しましょう!

事前にマイ・タイムラインを作成しておくことで、それぞれの避難に必要な情報、判断、行動を把握し、「自分の逃げ方」を見つけることができます。

平塚市では風水害の発生に備えて、ハザードマップを活用し、自身や家族の避難行動計画「マイ・タイムライン」の作成を進めています。

台風等の風水害は事前に備えることができる災害です。高潮から命を守り、逃げ遅れないために「マイ・タイムライン」を作成しましょう!

マイ・タイムラインとは

「マイ・タイムライン」とは、風水害の発生に備えて「いつ」「だれが」「何をするのか」をあらかじめ時系列で整理した自分自身の避難行動計画のことです。事前にマイ・タイムラインを作成しておくことで、それぞれの避難に必要な情報、判断、行動を把握し、「自分の逃げ方」を見つけることができます。

マイ・タイムラインの作成

ハザードマップを活用したマイ・タイムライン作成の流れ- 「自宅の災害リスク」を確認する(浸水深、家屋倒壊等氾濫想定区域、浸水継続時間)

- 自宅の災害リスクをふまえて避難の方法を考える(立ち退き避難、垂直避難、屋内安全確保)

- 避難場所を確認する。避難経路を考え実際に歩いてみる。

- 市から発令される避難情報や、気象情報等の入手方法を確認する。

- マイ・タイムラインを作成する。

洪水ハザードマップについて

高潮ハザードマップについて

マイ・タイムライン記入用紙(PDF:282KB)

高潮ハザードマップについて

マイ・タイムライン記入用紙(PDF:282KB)

注意点

-

あくまでも行動の目安とする。

-

気象警報や避難情報等をこまめに収集する。

-

収集した情報をもとにマイ・タイムラインを参考にして、臨機応変に対応する。

津波への備え~逃げ地図~

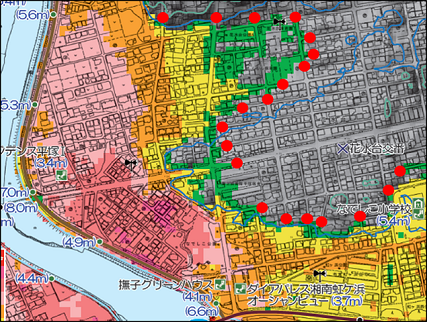

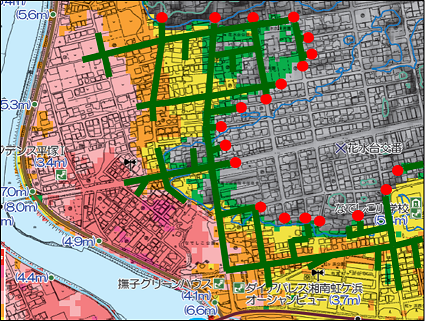

「逃げ地図」とは、道路を歩いて避難する際に、津波による浸水が想定されている区域内から避難目標ポイント(注釈1)まで最短経路を通ると、何分でたどり着けるのかを示した地図です。

この逃げ地図は、株式会社日建設計の有志の方々で開発されたものです。

「逃げ地図」につきましては、以下のリンクも参考にしてください。

株式会社日建設計~逃げ地図について~(外部リンク)

(注釈1) 避難目標ポイント:津波による浸水が想定されている区域の外縁と道路の交点を指します。言い換えると、道路上で、浸水が想定されている区域から出る場所です。

■使い方

海抜表示(標高)・距離は地理院地図(電子国土web)(外部リンク)を確認してください。

この逃げ地図は、株式会社日建設計の有志の方々で開発されたものです。

「逃げ地図」につきましては、以下のリンクも参考にしてください。

株式会社日建設計~逃げ地図について~(外部リンク)

(注釈1) 避難目標ポイント:津波による浸水が想定されている区域の外縁と道路の交点を指します。言い換えると、道路上で、浸水が想定されている区域から出る場所です。

逃げ地図の作成

-

避難目標ポイントの設定

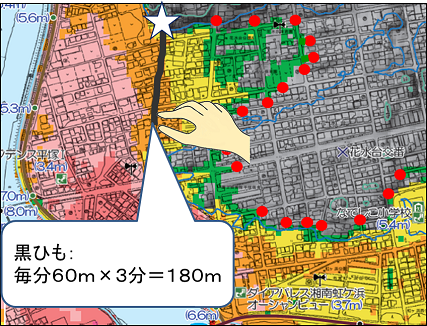

避難目標ポイントは、津波による浸水が想定されている区域の外縁と道路の交点を指します。言い換えると、浸水が想定されている区域から出る場所です。 下の図では、赤い丸で示された場所が避難目標ポイントです。

-

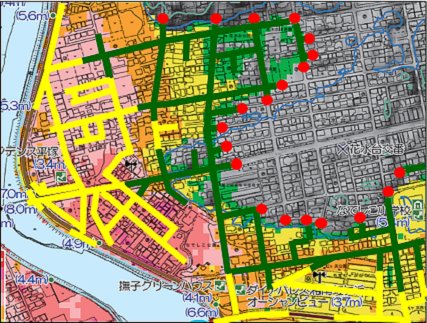

避難目標ポイントまで3分以内で到達できる場所の洗い出し

避難目標ポイントまで3分以内で到達できる範囲の道路を、緑色の線で塗っています。

-

避難目標ポイントまで6分以内で到達できる場所の洗い出し

避難目標ポイントまで3分から6分で到達できる範囲の道路を、黄色の線で塗っています。

-

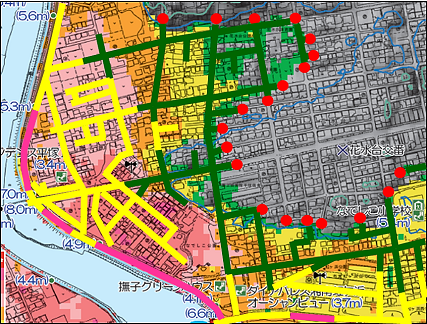

避難目標ポイントまで9分以内で到達できる場所の洗い出し

避難目標ポイントまで6分から9分で到達できる範囲の道路を、桃色の線で塗っています。

-

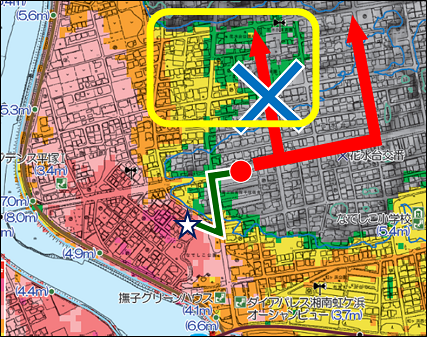

避難目標ポイントから更なる避難をするための経路を検討

避難目標ポイントに到達後、さらに継続して避難をするにあたって、適切な経路を検討します

注意事項

- 津波高さが最大となる地震(元禄関東地震タイプと国府津-松田断層帯地震の連動地震)において、最大津波高さは9.6メートル、最大波到達時間は6分と想定されています。この6分は、海岸線への到達時間です。そのため、避難中に6分を過ぎてしまったとしても、最後まであきらめずに避難を続けてください。

- 避難目標ポイントに到達した後も、さらに安全な場所に向かって避難を継続してください。

- 避難する際には、道路上を避難する時間に加え、自宅等を出るまでの準備にも時間がかかります。

- 大津波警報等が発表されて避難した際は、警報・注意報が解除されるまで安全な場所にとどまってください。

- 津波から避難する際は、徒歩での避難を前提としてください。車で避難した場合、渋滞に巻き込まれ、かえって避難が遅くなる可能性があります。

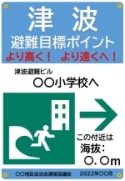

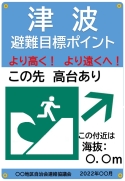

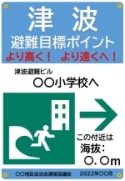

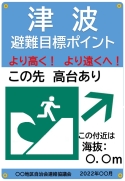

看板の活用(避難目標ポイント)

逃げ地図に示された避難目標ポイントの普及啓発のため、2021年度になでしこ地区と協力して「避難目標ポイント看板」を作成しました。各地区の避難訓練実施時や日頃からの住民意識の向上に、ご活用ください。■使い方

- お好きなテンプレートを選択

- 避難目標ポイント看板の下部分にある自治会名を入力

- 避難先を示す矢印の向きを修正

- 必要に応じて海抜表示(標高)、避難先の名称や距離を入力

海抜表示(標高)・距離は地理院地図(電子国土web)(外部リンク)を確認してください。

土砂災害への備え~ハンドブックの作成~

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。