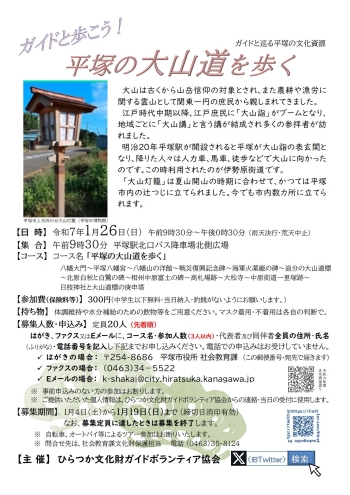

ガイドと巡る平塚の文化資源「平塚の大山道を歩く」

大山は古くから山岳信仰の対象とされ、また農耕や漁労に関する霊山として関東一円の庶民から親しまれてきました。

江戸時代中期以降、江戸庶民に「大山詣」がブームとなり、地域ごとに「大山講」と言う講が結成され多くの参拝者が訪れました。

明治20年平塚駅が開設されると平塚が大山詣の表玄関となり、降りた人々は人力車、馬車、徒歩などで大山に向かったのです。この時利用されたのが伊勢原街道です。

「大山灯籠」は夏山開山の時期に合わせて、かつては平塚市内の辻つじに立てられました。今でも市内数カ所に立てられます。

開催日時

2025年1月26日

午前9時30分から午後0時30分まで

午前9時30分から午後0時30分まで

開催場所

集合時間:午前9時30分

集合場所:平塚駅北口バス降車場北側広場(宝町3番1号付近)

解散場所:日枝神社(中原3丁目20番16号)

集合場所:平塚駅北口バス降車場北側広場(宝町3番1号付近)

解散場所:日枝神社(中原3丁目20番16号)

内容

『平塚の大山道を歩く』のチラシ(PDF形式:553KB)

コース名 平塚の大山道を歩く

行程-

- 八幡大門

- 平塚八幡宮

- 八幡山の洋館

- 戦災復興記念碑

- 海軍火薬廠の碑

- 追分の大山道標

- 北原白秋と白鷺の碑

- 相州中原富士の碑

- 高札場跡

- 大松寺

- 中原街道一里塚跡

- 日枝神社と大山道標の庚申塔

募集人数

- 20人(先着順受付)

参加費(保険料等)

- 300円を当日お納めいただきます。

(お釣りのないよう小銭をご用意ください。中学生以下は無料です。)

申込方法

- はがき、ファクス 又は Eメール に次の 必要事項 を記入し、送付先 までお送りください。

必要事項

- コース名 「平塚の大山道を歩く」

- 参加人数(3人以内)

- 参加される方全員の住所(郵便番号)、氏名(ふりがな)、電話番号

- ご提供いただいた個人情報は、ひらつか文化財ガイドボランティア協会からの連絡、当日の受付に使用します。

送付先

- はがきの場合:(〒254-8686)平塚市教育委員会 社会教育課(この送付先で届きます)

- ファクスの場合:0463-34-5522

- Eメールの場合:k-shakai@city.hiratsuka.kanagawa.jp

募集期間

- 1月4日(土曜日)から1月19日(日曜日)まで(締切日消印有効)

- なお、募集人数に達しましたら受付は終了します。

注意事項

- 事前申込みのない方の参加はお断りします。

- マスク着用・不着用は各自の判断でお願いします。

- 体調維持や水分補給のための飲物等をご用意ください。

- 雨天決行、荒天の場合は中止となります。

- 自転車、オートバイ等による参加はお断りします。

主催者・お問い合わせ先

主催者

お問い合わせ先

- ひらつか文化財ガイドボランティア協会

お問い合わせ先

- 社会教育課(文化財保護担当)

- 〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館7階

- 代表電話番号:0463-23-1111

- 直通電話番号:0463-35-8124

- ファクス番号:0463-34-5522

このページに関連する情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

社会教育課(文化財保護担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館7階

代表電話:0463-23-1111

直通電話:0463-35-8124

ファクス番号:0463-34-5522