選挙に行こう

最終更新日 : 2025年12月25日

わたしたちの生活や社会を良くするためには、わたしたちの意見を反映してくれる代表者が必要です。その代表者を決めるのが「選挙」です。

国会議員や地方自治体の長を選び、わたしたちの代表として国や地方の政治、つまり、わたしたちの「暮らし」を任せるのですから、「選挙」はとても大切なのです。

初めて選挙される方へ(一般的な投票方法)

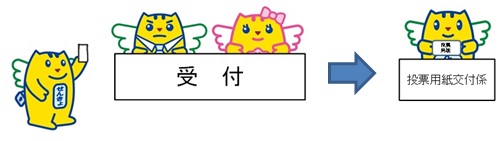

選挙の日。「投票所入場整理券」で、投票時間と投票所の場所を確認し、さあ、投票へ。- まず、投票所の受付に「整理券」を出し、選挙人名簿との照合を受けます。照合が済んだら、投票用紙を受け取ります。

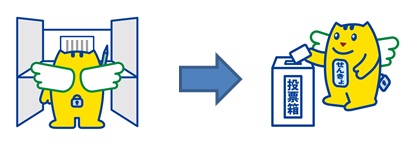

- 投票記載台で、投票用紙に、明日を託す「候補者の氏名等」を自書し、投票箱に投函します。

- これで完了! 所要時間は概ね10分程度です。

選挙権

選挙権をもつためには次の要件が必要です。

なお、実質選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙のとき投票することはできません。

転入の届出が遅れてしまった方、短期間に転入転出などをされた方などは、選挙人名簿に登録されない場合もありますのでご注意願います。

- 日本国民であること。

- 年齢満18歳以上であること。

- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること。

- 公職選挙法第11条に規定されている欠格事項に該当しない者であること。

投票に関する原則

投票区と投票所

投票は、一定の区域(投票区)を単位として行われます。本市では48の投票区を設けています。各投票区には、選挙の都度、投票所を設けます。

原則投票区内にある公共施設などに投票所を設けますが、公共施設がない場合などは投票区域外に設けることもあります。

投票所となる施設には駐車場がない場合もありますので、できるだけ車でのご来場はご遠慮ください。

投票所への入場

投票所へは、選挙人及び、選挙人の同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)も投票所に入ることができます。

ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子どもが投票所内に入ることにより混雑が生じ、投票所の秩序を保持することができなくなると認めた場合はその限りではありません。

介助者を必要とされる方は投票所の職員にご相談ください。

ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子どもが投票所内に入ることにより混雑が生じ、投票所の秩序を保持することができなくなると認めた場合はその限りではありません。

介助者を必要とされる方は投票所の職員にご相談ください。

投票所入場整理券

選挙の際には、投票所の場所などをお知らせするとともに、投票所にてスムーズに受付ができるように1世帯につき1通、封書にて「投票所入場整理券」を郵送します。この封書の中には、投票の資格を有するご家族全員の整理券が同封されています。

投票に行かれる際は、ご自身の整理券をお持ちになり、投票所の受付に提出してください。

なお、整理券を紛失または誤って破棄などされた場合でも投票はできますので、投票所の職員にお申し出ください。

また、「投票所入場整理券」が届かない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、確認のため選挙管理委員会へお問い合わせください。

選挙公報

選挙公報は新聞折り込みにて配布します。選挙公報は候補者の申請に基づき作成しますので、配布の時期は選挙により異なりますが、選挙期日の2日前までにはお届けします。

折り込まれる新聞は次の7紙です。

朝日新聞、神奈川新聞、産経新聞、東京新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞(五十音順)

なお、これらの新聞を購読されていない世帯には郵送いたしますので、その旨お申し出ください。一度お申し出いただきますと、その後執行される選挙において選挙公報を郵送するようにいたします。

期日前投票・不在者投票

期日前投票事由・不在者投票事由

- 職務もしくは業務などに従事する見込み(例えば、休日勤務などで冠婚葬祭の用務も含まれます。)

- なんらかの用事で、投票区の外に旅行したり滞在する見込み(例えば、レジャーなどで出かける場合などです。)

- 病気、負傷、老衰、身体の障害、出産などにより歩行が困難(例えば、選挙当日に入院されている場合などです。)

- 刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、婦人補導院に収容の見込み

- 選挙人名簿に登録がある市町村の区域外へ移り住んでいる見込み(市外へ転出されて間もない場合などです。)

- 天災や悪天候等で投票所に行くのが困難と見込まれる場合(投票日当日に台風が接近する予報が出ている場合などです。)

期日前投票

選挙の当日、上記のいずれかの期日前投票事由に該当すると見込まれる方は、公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの間、期日前投票所で投票することができます。

なお、期日前投票時点では18歳未満であるが、選挙期日までには満18歳になり、選挙権を有される方は、不在者投票(2 名簿登録地の選挙管理委員会における不在者投票)を利用していただくことになります。

不在者投票

選挙の当日、上記のいずれかの不在者投票事由に該当すると見込まれる方は、不在者投票をすることができます。不在者投票の方法は次のとおりで、それぞれ手続きが異なります。

在外投票

外国に住んでいる人(選挙権のある方に限ります。)でも、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ければ、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票をすることができます。

詳細は、在外選挙制度についてをご覧ください。

投票所での支援(サポート)

投票所では、投票を行う際の様々な支援(サポート)があります。

投票にあたってお困りのことがありましたら、投票所の職員にお申し出ください。

詳しくは、「投票所での支援(サポート)」ページを御参照ください。

投票にあたってお困りのことがありましたら、投票所の職員にお申し出ください。

詳しくは、「投票所での支援(サポート)」ページを御参照ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。