彫刻家は三次元への彫刻へと発展させるため、デッサンを描きます。紙面は空間であり、いわば空間に線を引く感性です。本展では現代彫刻家のデッサンとそれに関連する彫刻をご紹介します。

概要

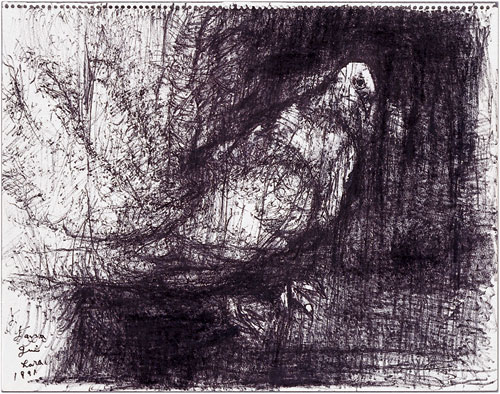

柳原義達《道標・鳩》1991年 碧南市藤井達吉現代美術館蔵

柳原義達《道標・鳩》1991年 碧南市藤井達吉現代美術館蔵

空間に線を引く-彫刻とデッサン展

2019年4月20日(土曜日)~6月9日(日曜日)

- 開館時間 9時30分~17時(入場は16時30分まで)

- 休館日 月曜日(ただし4月29日(月曜日)、5月6日(月曜日)は開館)、4月30日(火曜日)、5月7日(火曜日)

- 観覧料金 一般 400(320)円/高大生 200(160)円

※中学生以下、毎週土曜日の高校生は無料

※各種障がい者手帳の交付を受けた方及び付添1 名は無料

※65歳以上の平塚市民は無料、市外在住者は団体料金(年齢・住所を確認できるものをご提示ください)

※観覧料金は、本展覧会のみ観覧できる料金です。同時開催の「荘司福・荘司貴和子展」の観覧券(一般800円)で、本展覧会も観覧できます。

- 主催 平塚市美術館、彫刻とデッサン展 実行委員会

- 助成 一般財団法人地域創造

観覧者数 6,091人

担当学芸員 土方明司(当館館長代理)、品川ちひろ(当館嘱託員)

詳細

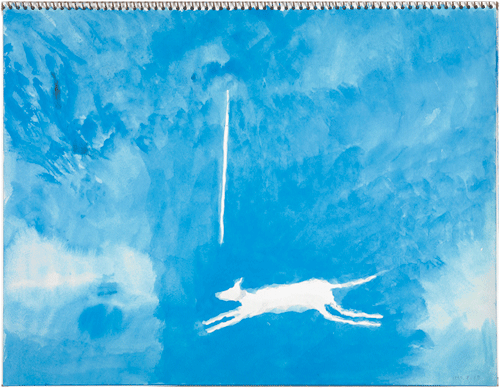

舟越桂《水に映る月蝕》2003年 作家蔵 写真提供:西村画廊

舟越桂《水に映る月蝕》2003年 作家蔵 写真提供:西村画廊

彫刻家は素材に働きかけ、何もない空間に作品を表します。彫刻を制作するにあたり、自身のイメージを定着させるためデッサンを描く場合があります。彼らが描いたデッサンは魅力に富んでおり、画家のデッサンにはない美しさがあります。この美しさはどこから来るのでしょうか。

おおむね画家の絵は、三次元を二次元で表現します。一方、彫刻家のデッサンは二次元から三次元を目指します。対象が空間にどのように働きかけるかということが、常に彫刻家の念頭にあるからです。紙面は空間であり、いわば空間に線を引く感性です。これらの線は、対象の存在感、ものの粗密を表現しているように見えます。これを可能としているのは彫刻家の「手」(触覚)です。

彫刻家にとって、まず重要なのは触覚です。彫刻は視覚以前に触覚にうったえかける芸術です。彫刻家は触覚に導かれて作品を手がけます。彼らの手は描く以前に「触れる手」なのです。このような手によって描かれたデッサンはおのずと画家によるものとは異なります。彫刻家は空間から対象をすくい出すかのように描きます。描くことがすなわち触れることであり、視覚と触覚の連動があります。これが彫刻家のデッサンの特異な点です。そこには、画家のデッサンにはない様々な要素が見出せることでしょう。

本展はプロローグとして橋本平八から始め、具象、抽象の現代彫刻家19 人のデッサンと、それに関連する彫刻を展示し、その魅力と創作の秘密に迫るものです。

おおむね画家の絵は、三次元を二次元で表現します。一方、彫刻家のデッサンは二次元から三次元を目指します。対象が空間にどのように働きかけるかということが、常に彫刻家の念頭にあるからです。紙面は空間であり、いわば空間に線を引く感性です。これらの線は、対象の存在感、ものの粗密を表現しているように見えます。これを可能としているのは彫刻家の「手」(触覚)です。

彫刻家にとって、まず重要なのは触覚です。彫刻は視覚以前に触覚にうったえかける芸術です。彫刻家は触覚に導かれて作品を手がけます。彼らの手は描く以前に「触れる手」なのです。このような手によって描かれたデッサンはおのずと画家によるものとは異なります。彫刻家は空間から対象をすくい出すかのように描きます。描くことがすなわち触れることであり、視覚と触覚の連動があります。これが彫刻家のデッサンの特異な点です。そこには、画家のデッサンにはない様々な要素が見出せることでしょう。

本展はプロローグとして橋本平八から始め、具象、抽象の現代彫刻家19 人のデッサンと、それに関連する彫刻を展示し、その魅力と創作の秘密に迫るものです。

関連事業

若林奮《ドローイング1997.07.17-8.23》1997年 個人蔵

若林奮《ドローイング1997.07.17-8.23》1997年 個人蔵

出品作家によるリレーギャラリートーク

日時 4月20日(土曜日) 15時~16時30分場所 展示室1 ※当日の混雑状況によって、場所がミュージアムホールに変更となる場合があります。

参加作家:戸谷成雄氏、舟越桂氏、多和圭三氏、大森博之氏、青木野枝氏、三沢厚彦氏、棚田康司氏、長谷川さち氏

※申込不要、要観覧券

参加者数 125名

ギャラリートーク

(1)江尻潔氏(足利市立美術館次長)VS土方明司(当館館長代理)日時 5月3日(金曜日・祝) 14時~15時

場所 展示室1

※申込不要、要観覧券

参加者数 35名

(2)三沢厚彦氏(彫刻家)VS土方明司(当館館長代理)

日時 6月2日(日曜日) 14時~15時

場所 展示室1

※申込不要、要観覧券

参加者数 80名

棚田康司氏によるワークショップ

日時 4月27日(土曜日)、28日(日曜日) 各日13時30分~16時30分 2回連続講座※詳細は教育普及のページをご覧ください。

三沢厚彦氏によるワークショップ

日時 5月25日(土曜日)、26日(日曜日) 各日10時~16時30分 2回連続講座※詳細は教育普及のページをご覧ください。