幼児教育・保育の無償化制度について

最終更新日 : 2024年12月19日

令和元年5月に子ども子育て支援法が改正され、

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化制度が開始されました。

無償化制度を受けるには、施設入園前(施設を利用する前)に平塚市に申請する必要があります。

無償化の適用は、基本的に申請書が平塚市に提出された翌月1日からの認定開始となります。

施設入園前に申請した場合であっても申請書類に不備があった場合は、その不備が解消された時点からの認定開始となります。

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化制度が開始されました。

無償化制度を受けるには、施設入園前(施設を利用する前)に平塚市に申請する必要があります。

無償化の適用は、基本的に申請書が平塚市に提出された翌月1日からの認定開始となります。

施設入園前に申請した場合であっても申請書類に不備があった場合は、その不備が解消された時点からの認定開始となります。

幼児教育・保育の無償化制度の対象者・対象範囲等

幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料

次の1または2に該当する方

- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。(幼稚園については満3歳(3歳になった日)から)

- 園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること

※食材料費のうち、おかずやおやつ(副食材料費)について、一部の方は無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育利用料

保育の必要性の認定を受けた世帯で、次の1または2に該当する方

- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること

- 住民税非課税世帯で、満3歳(3歳になった日)以降、最初の3月31日までの児童

認可外保育施設等利用料

保育の必要性の認定を受けた世帯で、次の1または2に該当する方

- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること

- 園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること

- 認可外保育施設のほか、保育所等一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も対象

- 上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象

無償化の限度額

| 対象施設・サービス | 保育の 必要性 |

年齢ごとの無償化の範囲 | ||

| (市が「確認」した施設) | 0~2歳児 | 満3歳児※ | 3~5歳児 | |

| 保育所・認定こども園(保育部分) 小規模保育事業 |

必要 |

市民税非課税世帯は対象

(多子世帯軽減あり)

|

無償化対象 | |

| 幼稚園(新制度) 認定こども園(幼稚園部分) |

不要 | ― | 無償化対象 | |

| 幼稚園(新制度未移行) | 不要 | ― | 無償化対象 (上限月額25,700円) |

|

| 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の 預かり保育 |

必要 | ― | 市民税非課税世帯は利用日数×450円が無償化対象(上限月額16,300円) | 利用日数×450円が無償化対象 (上限月額11,300円) |

| 認可外保育施設・一時預かり 病児(病後児)保育 ファミリー・サポート |

必要 | 市民税非課税世帯 (上限月額42,000円) |

無償化対象 (上限月額37,000円) |

|

| 企業主導型保育施設 | 必要 | 市民税非課税世帯 (標準的な月額利用料(注1)を上限) |

無償化対象 (標準的な月額利用料(注1)を上限) |

|

(注1)標準的な利用料は国が後日設定いたします。詳しくはご利用の施設へお問い合わせください。

幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取り扱い

認定こども園・保育所・幼稚園における副食費の取り扱いおよび負担減免について

食材料費の取扱いについては、これまでも基本的に、実費徴収又は保育料の一部として保護者

が負担してきたことから、幼児教育の無償化に当たっても、この考え方を維持することを基本とし

、実費負担となります。

●1号・新1号認定子ども(幼稚園等)・2号認定子ども(保育所等(3~5歳))は、主食費・副食費ともに、施設による実費徴収(現在の主食費の負担方法)となります。

●生活保護世帯やひとり親世帯等については、副食費を免除します。

※ひとり親世帯等については、市民税所得割額の階層によって免除にならない場合もあります。

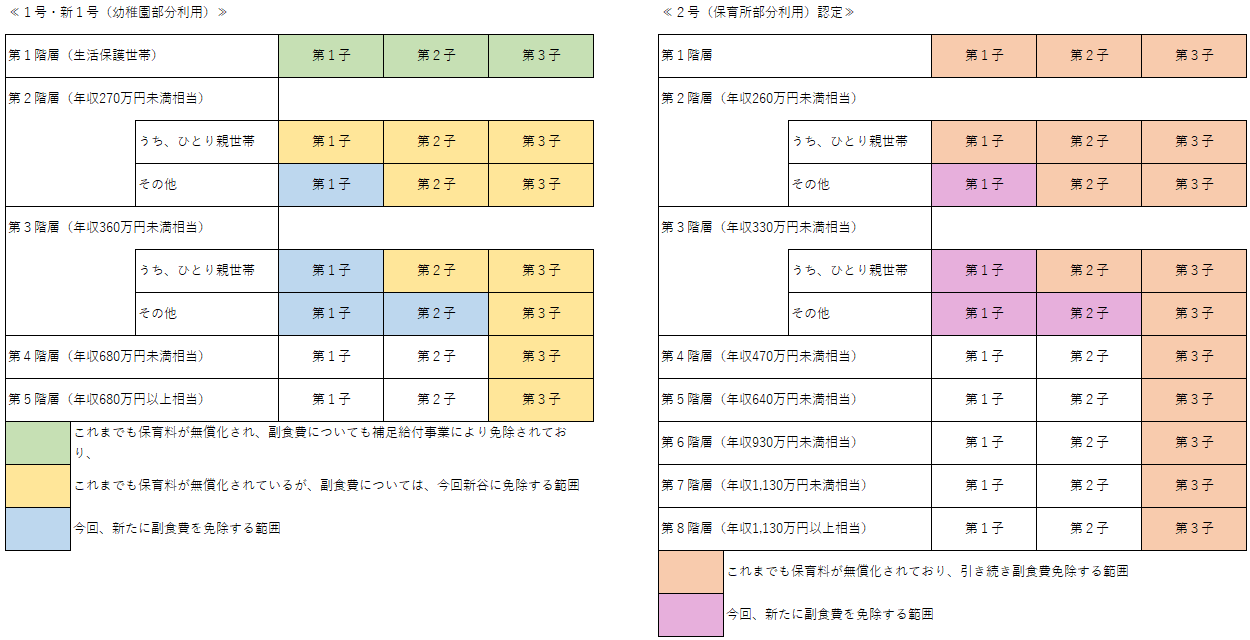

●【1号・新1号認定】

市民税所得割額77,101円未満世帯のすべての子ども及び全所得階層の小学3年生までの子どものうち第3子以降を対象に最大4,900円/月までの範囲で副食費を免除します。

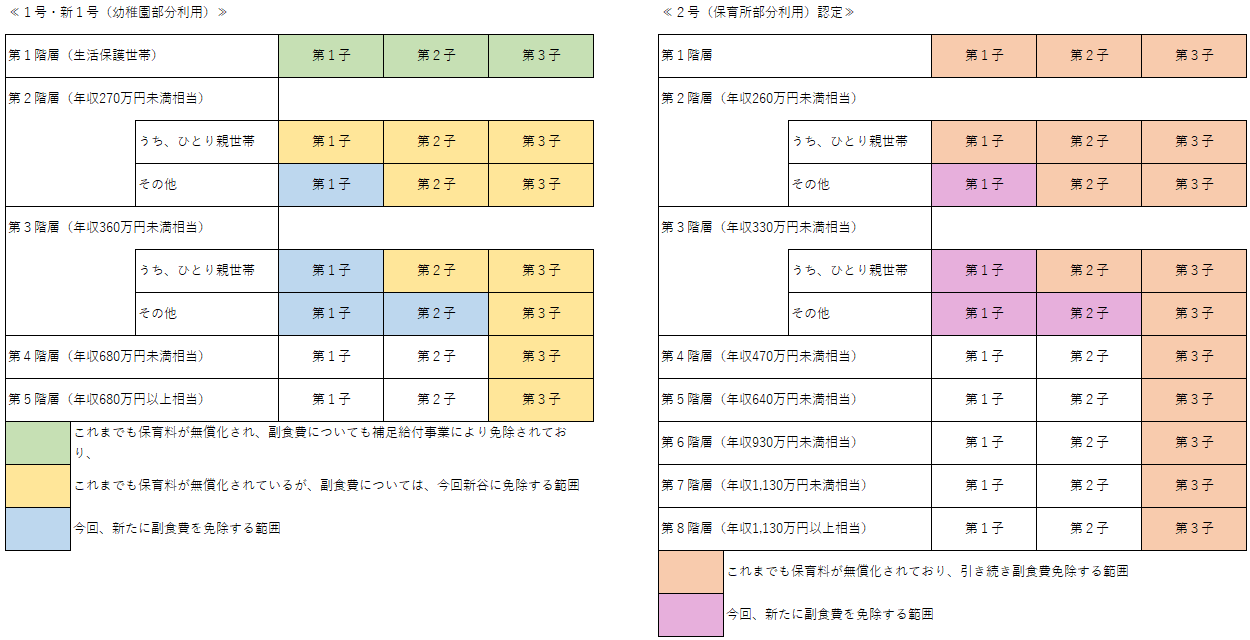

●【2号認定】

一般世帯:市民税所得割額57,700円未満、ひとり親世帯等:市民税所得割額77,101円未満の世帯のすべての子ども及び全所得階層の小学校就学前の子どものうち第3子以降を対象に副食費を免除します。

なお、在園児のうち、副食費の免除対象となる園児については園を通じてお知らせします。

が負担してきたことから、幼児教育の無償化に当たっても、この考え方を維持することを基本とし

、実費負担となります。

●1号・新1号認定子ども(幼稚園等)・2号認定子ども(保育所等(3~5歳))は、主食費・副食費ともに、施設による実費徴収(現在の主食費の負担方法)となります。

●生活保護世帯やひとり親世帯等については、副食費を免除します。

※ひとり親世帯等については、市民税所得割額の階層によって免除にならない場合もあります。

●【1号・新1号認定】

市民税所得割額77,101円未満世帯のすべての子ども及び全所得階層の小学3年生までの子どものうち第3子以降を対象に最大4,900円/月までの範囲で副食費を免除します。

●【2号認定】

一般世帯:市民税所得割額57,700円未満、ひとり親世帯等:市民税所得割額77,101円未満の世帯のすべての子ども及び全所得階層の小学校就学前の子どものうち第3子以降を対象に副食費を免除します。

なお、在園児のうち、副食費の免除対象となる園児については園を通じてお知らせします。

保育の必要性の認定について

保育の必要性の認定とは、保護者が仕事や病気などの理由でお子さんの「保育が必要な事由」が

ある場合で、必要書類を提出することで認定を受けることができます。

ある場合で、必要書類を提出することで認定を受けることができます。

| 保育が必要な事由 | 提出書類 |

| 就労 | ・就労証明書 ※自営業(株式、有限等の法人を除く)の場合は、直近の「確定申告書」の写し(第一表及び第二表)を添付してください。 なお、開業してからまだ確定申告時期を迎えていない場合は、「個人事業の開業届出書」の写し又は「営業許可証」の写しを添付してください。 また、開業年度以降で確定申告を行っていない場合は、直近3カ月分の他者との取引等がわかるもの(請求書や納品書)の写しを添付してください。 ※内職の場合は、「納品書」などの実績がわかる書類を添付してください。 ※就労証明書の証明日が、就労開始日以前の場合は内定扱いとなります。就労開始後に再度就労開始日以降の日付で記入された就労証明書をご提出ください。 |

| 妊娠・出産 | ・母子健康手帳の写し〔保護者氏名・生年月日及び分娩予定日の記載部分〕 ・「妊娠・出産」理由での保育所等入所申込に係る同意書 |

| 疾病・障がい | ・医療機関が証明する診断書または障害者手帳の写し |

| 介護・看護 | ・介護・看護を受ける方の医療機関が証明する診断書、障害者手帳、介護保険被保険者証または介護の認定結果通知書の写し ・介護・看護をする方の1日の介護・看護スケジュール |

| 災害復旧 | ・り災証明書 |

| 求職活動 | ・就労先が決定次第、すみやかに就労証明書を提出してください。(※) |

| 就学 | ・学生証(在学証明書)の写し 〔学校名、氏名及び有効期間の記載部分〕 ・在学中の時間割表の写し |

| 育休中の継続利用 | ・就労証明書 |

| その他 | ・その他事実を証明する書類 |

(※)求職活動の確認方法については、今後変更になる場合があります。

保育の必要性の認定を受けられない方

すでに支給認定で2号認定又は3号認定を受けている子どもであって、すでに保育所等(保育園

・認定こども園(保育所部分)・地域型保育施設)に在籍をしている、または企業主導型保育事業

を利用している場合は、施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受けることができません。

・認定こども園(保育所部分)・地域型保育施設)に在籍をしている、または企業主導型保育事業

を利用している場合は、施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受けることができません。

施設等利用給付認定申請様式について

・幼稚園等の預かり保育や、認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、施設等利用

給付認定申請書に「保育を必要とする事由」を証明する書類を添付し、施設等利用給付認定を

受ける必要があります。

申請書類に関する案内は下記リンク先からご確認ください。

給付認定申請書に「保育を必要とする事由」を証明する書類を添付し、施設等利用給付認定を

受ける必要があります。

申請書類に関する案内は下記リンク先からご確認ください。

保育所等一時預かり事業・認可外保育施設等

- 特別支援学校の幼稚部、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児(病後児)保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)であって、平塚市の確認を受けた施設を対象とします。

- 上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能です。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園の利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象とします。

詳しい説明はこちらへ

企業主導型保育事業

詳しい説明はこちらへ