第49回ひらつか民俗芸能まつり

-

第49回ひらつか民俗芸能まつり

第49回ひらつか民俗芸能まつり

文化の秋に、ふるさとの郷土芸能に触れてみませんか。

平塚市に古くから伝わる人形浄瑠璃や甚句、お囃子の公演です。

時代を超え受け継がれてきた技と心をぜひご覧ください。

平塚市に古くから伝わる人形浄瑠璃や甚句、お囃子の公演です。

時代を超え受け継がれてきた技と心をぜひご覧ください。

開催日時

2025年11月16日

開演 午後1時 終演 午後4時05分 (開場 午後0時30分)

開演 午後1時 終演 午後4時05分 (開場 午後0時30分)

- 開場及び開演時間は変更になることがあります。

開催場所

平塚市中央公民館 大ホール (平塚市追分1-20)

交通手段

- JR東海道線平塚駅から徒歩15分

- 平塚駅北口バスロータリー4番線から平62・平63・平65・平68・平86・平97(平67は除く)に乗車、「江陽中学校前」下車

- 駐車場はありませんので、附近の有料駐車場又は電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

内容

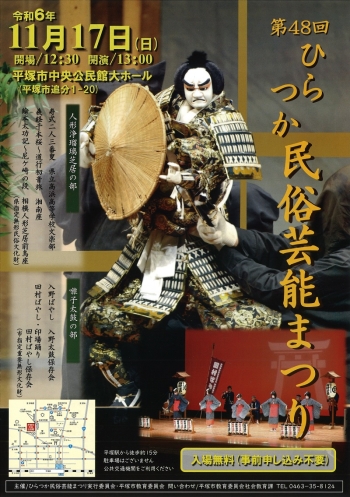

ポスター『第49回ひらつか民俗芸能まつり』(PDF形式:585KB)

出演団体と演目

人形浄瑠璃芝居の部

神奈川県立高浜高等学校文楽部

演目 寿式二人三番叟(ことぶきしきににんさんばそう)

昭和47年に大阪乙女文楽の継承者である故・桐竹智恵子氏による指導が始まりました。高校のクラブ活動では数少ない一人遣いで、現在2年生2名の部員が、慰問公演や地域との交流活動など、伝統文化の披露や継承に励んでいます。演目「寿式二人三番叟」は、公演の開幕前に舞台を踏み清める祝言舞踊です。

湘南座

演目 傾城阿波の鳴門~巡礼歌の段~(けいせいあわのなると~じゅんれいうたのだん~)

高浜高校の卒業生を中心に、平成2年(1990年)に結成しました。平塚八幡宮や福祉施設での公演を行っているほか、一人遣いの人形浄瑠璃の継承に努め、高浜高校文楽部での指導も行っています。

演目「傾城阿波の鳴門」は、阿波藩のお家騒動を題材にした物語です。長い年月にわたり、生き別れていた母子の再会の場面が見どころです。

相模人形芝居前鳥座(神奈川県指定無形民俗文化財)

演目 鎌倉三代記~三浦別れの段~(かまくらさんだいき~みうらわかれのだん~)

四之宮・前鳥神社の奉納行事として、江戸時代の中ごろからはじまったと考えられる三人遣いの人形浄瑠璃の一座です。また、相模人形芝居五座の一つでもあります。演目「鎌倉三代記~三浦別れの段~」は、大坂夏の陣の豊臣家滅亡を鎌倉時代に置き換えた作品です。登場人物の悲劇的な別れには胸を打たれます。

甚句の部

眞土神社甚句保存会

演目 眞土甚句

平成3年の眞土神社神輿修復を記念し、翌年甚句愛好会(現・眞土神社甚句保存会)が結成されました。以前から時折唄われていた甚句を、真土の郷土史や神輿の姿を唄いこんだ歌詞に改め、「眞土名代」「眞土神輿」と銘打ち発表し、以後奉納出演や慰問出演など活動を続けています。毎年4月の第2土曜日に眞土神社の例大祭が行われ、神輿を担ぐときの活気づけに唄われます。曲目には、眞土名代、眞土神輿、四季、花暦、田植えなどがあります。

囃子太鼓の部

前鳥神社囃子太鼓保存会(平塚市指定重要無形文化財)

演目 屋台ばやしと里神楽(前鳥囃子)

前鳥神社の祭り囃子として江戸時代中期ごろから氏子たちに受け継がれてきました。曲目は屋台・宮昇殿・昇殿・神田丸・唐楽・鎌倉・仕丁舞・印場・キザミで構成され、特に里神楽になんばと呼ばれる農耕動作が残るのが注目です。平塚市の無形文化財として、古き良きものを大切に、形を変えず次の世代へ継承していきたいとの想いで小学生から70代までが同じ舞台に立つために、世代を超えて全員で精進しています。

入場料

無料(事前申し込みは不要です。)

主催者・お問い合わせ先

主催者

お問い合わせ先

- ひらつか民俗芸能まつり実行委員会

- 平塚市教育委員会

お問い合わせ先

- 社会教育課(文化財保護担当) (平日午前8時30分から午後5時まで)

- 〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 (本館7階 A-702窓口)

- 直通電話番号:0463-35-8124

- ファクス番号:0463-34-5522

- Eメールアドレス:k-shakai@city.hiratsuka.kanagawa.jp

このページに関連する情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

社会教育課(文化財保護担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館7階

代表電話:0463-23-1111

直通電話:0463-35-8124

ファクス番号:0463-34-5522