高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

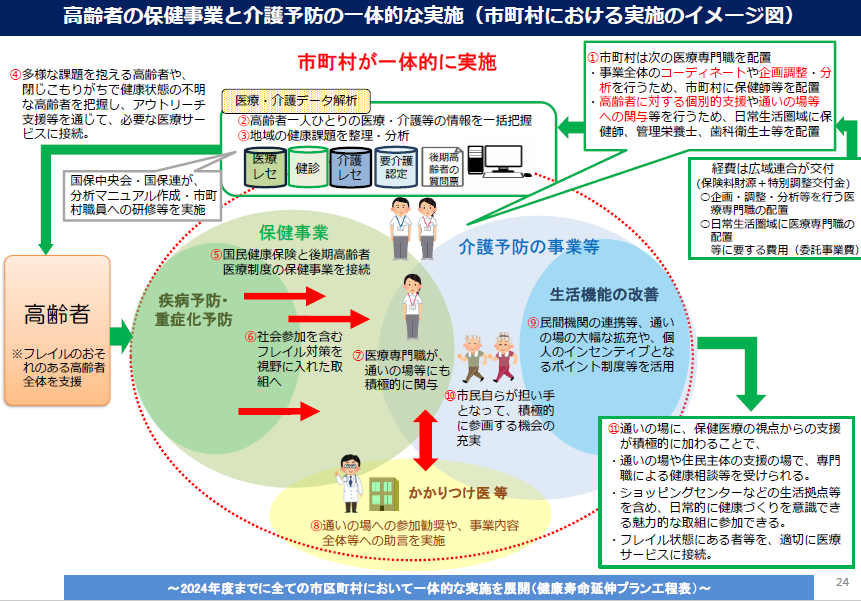

「医療保険制度の適正かつ効果的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和2年4月に施行され、高齢者の健康診査の結果や医療受診、介護利用に関するデータを一体的に活用して地域の健康課題に取り組む「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」という事業が始まりました。

平塚市では、高齢者の自立した生活を実現し、健康長寿の延伸を図るため、健診・医療・介護のデータ分析から見えてきた本市の健康課題解決に向けて、生活習慣病の重症化を防ぐ取り組みと生活機能低下を防ぐ取り組みを一体的に展開しています。

事業概要・目的

75歳に到達すると、それまで加入していた国民健康保険制度や社会保険制度等から後期高齢者医療制度へ移行します。その結果これまでの健康診査の結果や保健事業が途切れてしまい継続的な支援ができないことが課題でした。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施とは、このような課題を解消するため複数の慢性疾患を持ちフレイル状態に陥りやすい後期高齢者に、一人一人の体調や生活環境に応じた支援を医療専門職が関わることで、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立した生活と社会参加ができるよう目指す取り組みです。

健診や医療、介護に関するデータ等を分析することで地域の健康課題を把握し、健康課題に応じた高齢者に対する個別支援(ハイリスクアプローチ)と通いの場への積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)を庁内関係課や関係機関と連携して行います。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施とは、このような課題を解消するため複数の慢性疾患を持ちフレイル状態に陥りやすい後期高齢者に、一人一人の体調や生活環境に応じた支援を医療専門職が関わることで、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立した生活と社会参加ができるよう目指す取り組みです。

健診や医療、介護に関するデータ等を分析することで地域の健康課題を把握し、健康課題に応じた高齢者に対する個別支援(ハイリスクアプローチ)と通いの場への積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)を庁内関係課や関係機関と連携して行います。

フレイル予防を意識した生活習慣への切り替え

フレイルとは

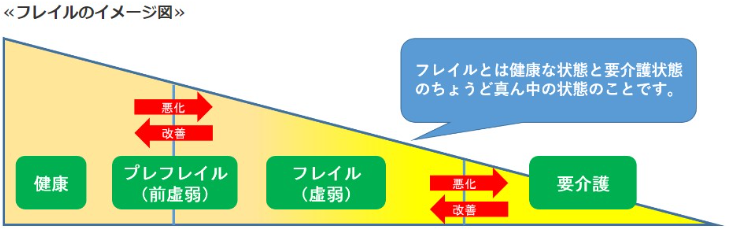

「フレイル」とは、歳を取って心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながり)が低下した状態を言います。フレイルは「虚弱」を意味する「frailty」を語源として作られた言葉です。多くの方が健康な状態からこのフレイルの段階を経て、要介護状態に陥ると考えられています。

早い方は40歳代からフレイルの兆候が始まっています。

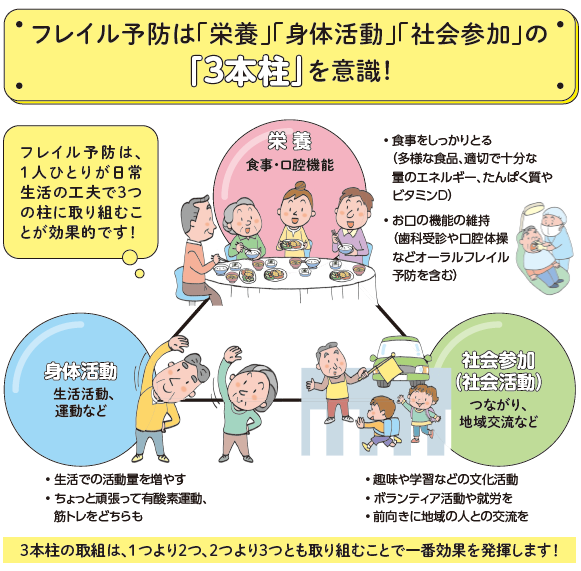

フレイルは、「栄養」「身体活動」「社会参加」の3本柱に取り組むことで予防することができます。3本柱の取り組みは、1つよりも2つ、2つよりも3つに取り組むとより効果的です。より若いころからフレイル予防を意識することで、高齢になっても元気な生活を送ることができます。

フレイル予防への切り替えはいつから?

要介護認定率が高まり、心身の自立度が低下する一つの境目である75歳頃には、フレイルとはどういうことか、どうしたら予防できるのかを知って心がけていただきたいです。75歳より高齢であっても、要介護状態になる前であればフレイル予防の効果があることが分かっています。

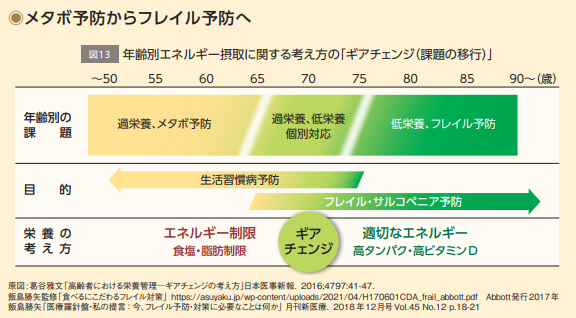

なかでも、特に考え方を切り替える必要があるのが「エネルギーの摂りかた」です。

エネルギーの摂りかたに気を付ける際には、生活習慣病予防として肥満やエネルギーの摂りすぎ(過栄養)に気を付けるという視点と、フレイル予防としてやせや低栄養に気を付けるという視点があります。

75歳を過ぎてからは、生活習慣病予防だけでなくフレイル予防にも気を付けて、やせや低栄養をより重要視していく必要があります。また、75歳になる前の65歳頃からは、どちらをより重要視するか個別に判断する必要がある期間といえます。

もちろん、生活習慣病のリスクがある場合など、75歳を過ぎても肥満や過栄養に注意する必要がある方もいらっしゃいます。また、肥満傾向の方であっても、筋力や筋肉量は低下していることがあるので注意が必要です。心配な場合はかかりつけ医に相談しましょう。

平塚市の取り組み

個別支援事業(ハイリスクアプローチ)

平塚市では、市民の皆様が住み慣れたまちでいつまでも元気に暮らすことをお手伝いするため、後期高齢者健診の結果や、医療レセプトからフレイルのリスクが高いと思われる方に保健師、管理栄養士等が個別に通知、電話、訪問等を行い、支援を実施しています。

1 健診異常値放置者対策事業

2 糖尿病治療中断者対策事業

3 糖尿病腎症重症化予防事業

4 低栄養対策事業

5 健康状態不明者把握事業

1 健診異常値放置者対策事業

2 糖尿病治療中断者対策事業

3 糖尿病腎症重症化予防事業

4 低栄養対策事業

5 健康状態不明者把握事業

通いの場への積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)

平塚市では、フレイルチェック測定会を通じて自分のフレイルの状態に気が付くとともに、フレイルや生活習慣病が進行することによる要介護状態になるリスクについての知識の普及に取り組んでいます。

1 フレイルチェック測定会

2 健康教育

(1)オーラルフレイル予防教室

(2)地域の通いの場における健康教育

3 健康相談

1 フレイルチェック測定会

2 健康教育

(1)オーラルフレイル予防教室

(2)地域の通いの場における健康教育

3 健康相談